La dyslexie, un trouble d'apprentissage affectant 4 à 5% des enfants de 6 à 12 ans, fait l'objet d'avancées majeures dans le domaine des neurosciences. Les recherches en neurobiologie nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les particularités cérébrales associées à ce trouble.

Les mécanismes neurologiques liés à la dyslexie

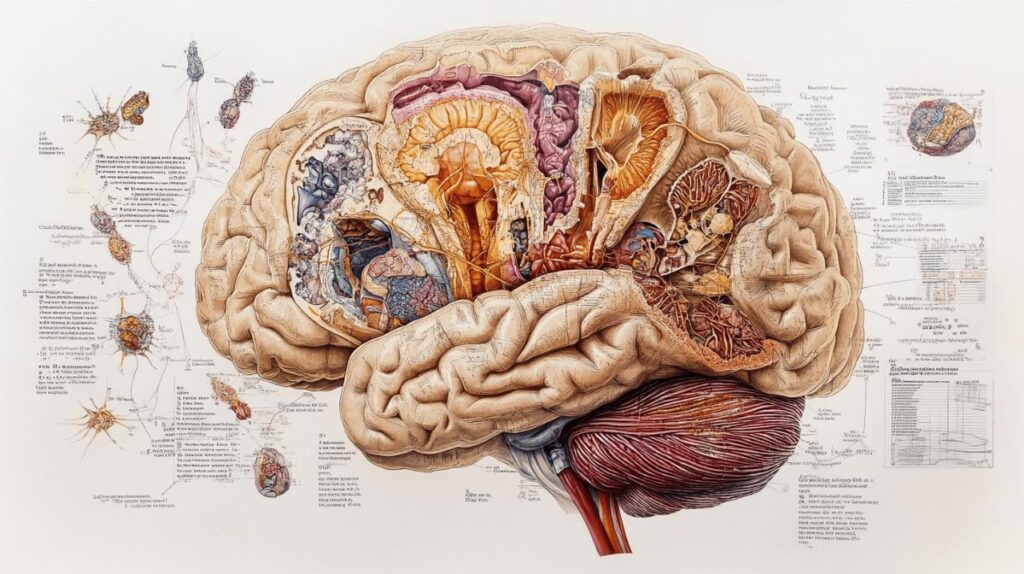

Les études en neurosciences ont révélé des spécificités dans l'organisation et le fonctionnement du cerveau chez les personnes dyslexiques. L'imagerie cérébrale a mis en lumière des variations significatives dans l'activation de certaines zones essentielles à la lecture.

Les zones cérébrales impliquées dans la lecture

Le processus de lecture mobilise plusieurs régions cérébrales interconnectées. L'aire de Broca, le carrefour temporopariétal et le gyrus fusiforme gauche jouent des rôles fondamentaux dans le décodage et la compréhension des mots. Ces zones forment un réseau complexe permettant le traitement du langage écrit.

Les variations neurologiques observées chez les personnes dyslexiques

Les examens par IRM fonctionnelle ont démontré une activité réduite dans le cortex temporal gauche chez les personnes dyslexiques. Cette différence s'accompagne d'une diminution du volume cortical dans l'aire frontale inférieure et l'aire pariéto-temporale. La connectivité entre ces zones présente également des particularités spécifiques.

Les facteurs génétiques de la dyslexie

La dyslexie représente un trouble d'apprentissage qui affecte 4 à 5% des enfants âgés de 6 à 12 ans. Les recherches en neurosciences ont mis en évidence le rôle majeur des composantes génétiques dans l'apparition de ce trouble cognitif. Les études d'IRM ont révélé des particularités cérébrales spécifiques chez les personnes dyslexiques, notamment une activité réduite dans certaines zones du cortex cérébral.

Les gènes identifiés dans la transmission

Les analyses scientifiques ont permis d'identifier plusieurs sites chromosomiques et six gènes associés à la dyslexie. Parmi ces gènes, quatre sont impliqués dans la migration neuronale, un processus fondamental dans le développement du cerveau. Les examens par IRM anatomique ont montré une réduction du volume cortical dans l'aire frontale inférieure et l'aire pariéto-temporale chez les personnes atteintes. Ces découvertes soulignent l'impact des facteurs génétiques sur la formation des circuits neuronaux liés à la lecture.

L'hérédité et les prédispositions familiales

Les études menées sur la transmission familiale de la dyslexie révèlent des statistiques significatives : 40 à 60% des enfants ayant des antécédents familiaux développent ce trouble d'apprentissage. Les recherches sur les jumeaux ont établi une héritabilité estimée entre 50 et 60%. Cette composante génétique n'implique pas une fatalité, car la plasticité cérébrale permet aux enfants de développer des circuits de compensation. Un diagnostic précoce associé à une rééducation adaptée, notamment par l'orthophonie et la psychopédagogie, favorise l'apprentissage et le développement des compétences en lecture.

L'impact des anomalies neurologiques sur l'apprentissage

Les recherches en neurosciences ont permis d'identifier des différences significatives dans le fonctionnement cérébral des personnes atteintes de dyslexie. Les études par IRM fonctionnelle révèlent une activité insuffisante dans plusieurs zones cérébrales essentielles à la lecture, notamment la jonction occipito-temporale, la jonction pariéto-temporale et le gyrus frontal inférieur. Les analyses anatomiques montrent une réduction du volume cortical dans ces régions spécifiques.

Les difficultés de traitement phonologique

La théorie phonologique met en lumière un déficit de la conscience phonologique chez les personnes dyslexiques. Cette capacité, qui se développe normalement vers l'âge de 5-6 ans, permet la décomposition du langage parlé en phonèmes. Les examens par IRM démontrent une connectivité réduite entre les aires pariéto-temporales, zones impliquées dans le traitement des sons. Ces particularités neurologiques trouvent leur origine dans des anomalies de migration neuronale pendant le développement fœtal, créant des ectopies dans les aires du langage.

Les troubles de la mémoire de travail

Les études neurologiques ont identifié des particularités dans l'aire de Broca et le carrefour temporopariétal, régions associées à la mémoire de travail. L'hérédité joue un rôle majeur, avec une héritabilité estimée à 50-60% selon les études sur les jumeaux. Six gènes ont été associés à la dyslexie, dont quatre participent directement à la migration neuronale. La plasticité cérébrale représente un atout considérable, permettant aux enfants dyslexiques de développer des circuits de compensation pour l'apprentissage de la lecture.

Les avancées scientifiques dans la compréhension de la dyslexie

La recherche en neurosciences a permis d'identifier les mécanismes cérébraux impliqués dans la dyslexie. Cette particularité neurologique, qui touche 4 à 5% des enfants de 6 à 12 ans, s'explique par des facteurs génétiques, neurologiques et environnementaux. Les études démontrent que dans 40 à 60% des cas, l'hérédité joue un rôle prépondérant dans l'apparition des troubles.

La recherche en neurosciences a permis d'identifier les mécanismes cérébraux impliqués dans la dyslexie. Cette particularité neurologique, qui touche 4 à 5% des enfants de 6 à 12 ans, s'explique par des facteurs génétiques, neurologiques et environnementaux. Les études démontrent que dans 40 à 60% des cas, l'hérédité joue un rôle prépondérant dans l'apparition des troubles.

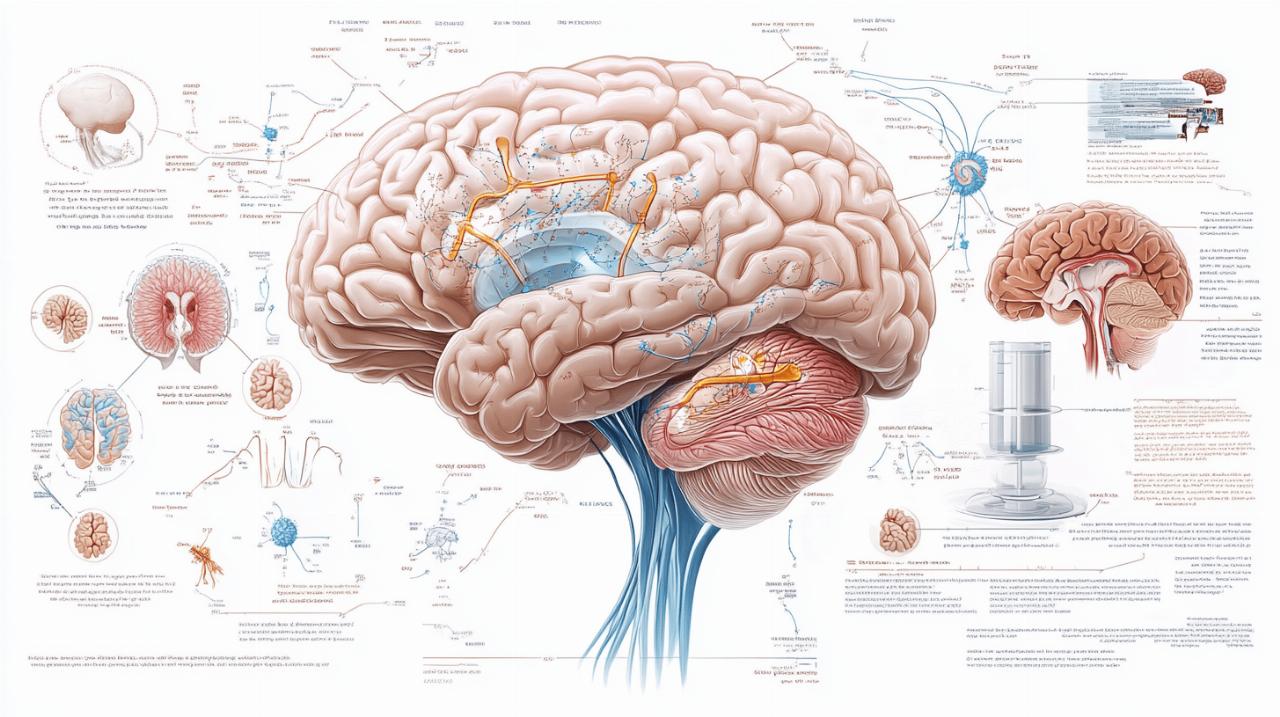

Les découvertes récentes en neuroimagerie

L'IRM fonctionnelle révèle une activité cérébrale spécifique chez les personnes dyslexiques. Les examens montrent une réduction du volume cortical dans l'aire frontale inférieure et l'aire pariéto-temporale. Les analyses identifient également une connectivité réduite entre les zones du cerveau responsables du traitement des sons et de la lecture. Les recherches de Shaywitz ont notamment mis en évidence une hypo-activation du cortex temporal gauche chez les personnes dyslexiques.

Les perspectives thérapeutiques innovantes

La plasticité cérébrale ouvre des possibilités de rééducation prometteuses. Les méthodes d'apprentissage multisensorielles, associées à un diagnostic précoce, permettent d'accompagner efficacement les enfants. Les approches thérapeutiques modernes combinent l'orthophonie et la psychopédagogie. Les techniques actuelles s'appuient sur le développement de la conscience phonologique, capacité fondamentale qui émerge vers 5-6 ans. Les interventions visent à stimuler les circuits de compensation naturels du cerveau pour faciliter l'apprentissage de la lecture.

Le diagnostic précoce et l'évaluation neurologique

La compréhension des mécanismes neurologiques de la dyslexie a considérablement progressé grâce aux avancées en neurosciences. Le diagnostic s'appuie sur des observations cliniques précises et des examens spécialisés. Les études scientifiques révèlent que ce trouble d'apprentissage affecte 4 à 5% des enfants de 6 à 12 ans. Les recherches démontrent une composante génétique significative, avec 40 à 60% des enfants ayant des antécédents familiaux qui développent ce trouble.

Les signes neurologiques à détecter chez l'enfant

L'identification des manifestations neurologiques précoces constitue une étape fondamentale. Les professionnels recherchent des difficultés spécifiques dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les troubles de la conscience phonologique représentent un indicateur majeur – cette capacité à décomposer le langage parlé en phonèmes se développe normalement vers 5-6 ans. Les examens mettent en évidence des particularités dans le traitement des sons et la mémorisation. Les spécialistes évaluent également la capacité de l'enfant à manipuler les composantes du langage.

Les examens spécialisés en neurosciences

L'IRM fonctionnelle révèle une activité cérébrale caractéristique chez les personnes dyslexiques, notamment au niveau de la jonction occipito-temporale, de la jonction pariéto-temporale et du gyrus frontal inférieur. Les examens anatomiques montrent une réduction du volume cortical dans certaines zones spécifiques. Les études de Shaywitz et Pugh ont identifié une hypo-activation du cortex temporal gauche chez les personnes dyslexiques. Les recherches ont aussi mis en lumière des anomalies de migration neuronale pendant le développement fœtal, créant des ectopies dans les aires du langage. Ces découvertes scientifiques orientent les approches thérapeutiques et la rééducation.

Les approches thérapeutiques basées sur la neuroplasticité

La neuroplasticité représente la capacité du cerveau à créer de nouveaux circuits neuronaux. Cette faculté naturelle offre des perspectives prometteuses pour les personnes atteintes de dyslexie. Les recherches en neurosciences ont démontré que le cerveau des personnes dyslexiques présente une activité différente dans les zones liées à la lecture, notamment dans le cortex temporal gauche. La compréhension de ces mécanismes a permis le développement d'approches thérapeutiques adaptées.

Les méthodes de rééducation ciblant les zones cérébrales

Les techniques de rééducation s'appuient sur les données d'IRM fonctionnelle, qui révèlent une activité insuffisante dans certaines régions cérébrales des personnes dyslexiques. Les interventions se concentrent sur la jonction occipito-temporale, la jonction pariéto-temporale et le gyrus frontal inférieur. Les exercices multisensoriels stimulent ces zones spécifiques du cerveau pour développer la conscience phonologique. Cette approche neurologique permet d'établir de nouvelles connexions cérébrales et d'améliorer progressivement les capacités de lecture.

La personnalisation des interventions orthophoniques

Les recherches scientifiques montrent que chaque cas de dyslexie présente des particularités uniques. La rééducation orthophonique s'adapte au profil neurologique individuel. Les professionnels utilisent des outils variés comme la méthode PECS, les thérapies comportementales et cognitives, ou des applications spécialisées. Cette approche personnalisée prend en compte les résultats des examens neurologiques et les spécificités génétiques, sachant que l'hérédité joue un rôle dans 40 à 60% des cas. L'accompagnement psychopédagogique complète ce dispositif pour garantir un soutien global et efficace.